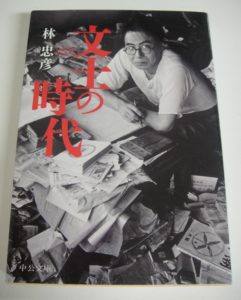

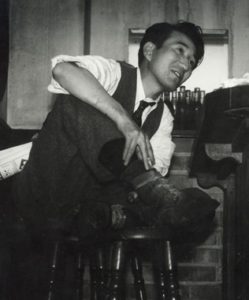

ひどい汚部屋です。

この丸メガネの汚部屋の住人は坂口安吾。

この写真をご存知の方も多いと思います。

「文士の時代」という、写真家の林忠彦の本。

この本は写真ももちろんいいのですが、写真に添えられたエピソードも面白い。

林氏がどれほど文士たちに愛され親しくしていたか

が伝わってきます。

またそういった関係であって初めて撮れる写真なのだなあという納得感があります。

表紙の坂口安吾の写真は、Google検索でもトップに出てくる写真ですね。

この写真のエピソード、面白くもぞっとします。

※食事中の方や、超きれい好きな方はご注意ください。

「ほこりがフワァッと一斉に浮き立って(35ページ)」、

「部屋中、一センチはホコリがたまっていました。万年床で、綿がはみ出して、机のまわりは紙クズの山。(35ページ)」

うわあ。

そこまで写真のとおりなんてことがあるだなんて。

いや、場合によってはそれ以上の状態でしょうか。

写真は真実を切り取ると言いますが、良くも悪くもそうじゃないこともあるということの証左となる写真の一つといえるかもしれません。

ちなみに、

「文士」とは、

文筆を職業とする人。文章家。作家。小説家

(出典goo辞書http://dictionary.goo.ne.jp/jn/197415/meaning/m0u/)、

のことですが、私たちが持っている言葉の印象では、単なる作家というレベルではとどまらない感じがありますね。

文士の時代は大正から昭和にかけてでしょうか。

印象としては、その時代のスターです。

映画俳優が芸能系のスター、力士がスポーツ系のスターなら、文系のスターは文士、といった時代背景な印象です。

現代では、それぞれ

スターのジャンルがニッチ

になってきていますね。

ニコニコ動画の「生主」とか。

文系のスターは、文士というくくりではなく、さらに細かくジャンル別、人物別な感じです。

例えば、Amazonの小説ランキングに出てくる著者・作家さんたちを現代代表として並べてみますと。。(敬称略)

朝井リョウ、

水野敬也、

村上春樹、

新海誠、

西尾維新、

石原新太郎、

大石英司、

江戸川乱歩、

江上剛、

百田直樹、

和田竜、

宮部みゆき、

村上龍、

瀬戸内寂聴、

五木寛之、

池井戸潤、

東野圭吾、

今野敏、

浅田次郎、

有川浩、

奥田英朗、

湊かなえ、

・・・

現代の人気作家といえば、こういったお名前でしょうか。

ただ「文士」という呼び方とは違う感じがします。

文士といえば、飲んだくれで酒やたばこはもちろん女性にもモテモテで、酒場で毎晩文学論をぶち、豪快で金遣いが大胆、そのくせ名連載をホテル缶詰でどんどん書く、みたいなイメージでしょうか(勝手なイメージでしたらすみません。。。)。

この印象は坂口安吾も中心人物として称された「無頼派」の影響が強いとは思いますが。

情報が限られていた時代で、現代のようにネットですぐにいろんな情報が駆け巡ってしまう世の中とは単純比較はできないと思います。

新聞や雑誌が今よりももっと親しまれていた時代背景を感じます。

林氏は、かの川端康成氏にもずいぶん可愛がられたようで、冒頭がまず川端康成氏の章。

川端氏は

「とにかく鷹のような目で無口・・・こわくて、とてもそばへ寄れない(15ページ)」。

そんな川端氏を撮影するのは「こわくて寄れないから、僕が若いころに撮ったのは全部大ロングなんですよ(15ぺージ)。」

ちなみに望遠レンズのロングレンズとは10倍以上の倍率のものを言うようですが、大ロングとは30倍や50倍とかのもののようです(間違っていたらご指摘ください、ググって調べました)。

そんな川端氏を撮った代表作となる写真は、

「ノーベル賞をもらわれた後で、とってもご機嫌がよくて、めずらしく迫っていけました。ワイドで50センチぐらいまで最後には寄れたんです。(15ページ)」

!

あの川端康成に50センチの至近距離に近づいた人物!

「この一枚に四十年かかった(16ページ)」と自負する写真を収めることとなりました。

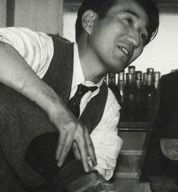

そんな林忠彦氏の代表作となったのが、太宰治の写真。

(By 林忠彦 – 林忠彦 (1971年) 日本の作家 : 林忠彦写真集、主婦と生活社 OCLC: 27954841., パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32639534)

この写真「見た見た!」な方も多いですよね。

林氏にとっては

「この太宰の一枚の写真ぐらい不思議な写真はありません(40ページ)」

ということなのですが、それはなぜか。

この写真は「ルパン」という文豪酒場で撮られたのですが、そもそも林氏は織田作之助を撮っていた処、

『おい、俺も撮れよ(38ページ)』と騒ぐ人物を

『あれが今売り出し中の太宰治だよ(38ページ)』と誰かに教えられて、

いわばおまけ的に撮ったという写真。

「当時はワイドレンズがなくて引きがないから、

便所のドアをあけて、便器にまたがって撮ったんです。太宰もなにも、まるでわからないで撮ったようなものですよ(38ページ)」

と、つまり撮る予定がなかった、そもそも知らなかった人物だったというのです。そんな写真が、なぜかいちばん売れた写真になった。

そのことを林氏は

「やっぱり写真っていうのは、ある程度、材料のよさ、モチーフのよさが決定するところがある(40ぺージ)」と、

写真家のプライドを表す言葉でつづっています。

また、写真家としての女性論や男性論も交えて、三島由紀夫という人を語ったりしています。

そのような中で、どのように被写体を掴むのか、語られていたりします。

「女の写真というのは、まず、だれでもきれいに撮らなきゃいけない。(137ページ)」

男性の場合は「五十すぎてひとかどの人物であれば(中略)絶対にどこかいい顔をしている・・・そこをぎゅっとつかめば、本当にいい写真になる(137ページ)。」

ところが三島の場合は

「一番むずかしい顔の持ち主だった(138ページ)」。

確かに三島由紀夫のイメージは一定しないところがあるように思います。

マッチョなところと繊細なところが同居していたり。

古風な伝統性とそれを壊そうとするような、はみ出さんとするような力を感じさせたり。

一流の写真家でも、なかなかその人物をつかむのに苦労することがあるのだなあと感じました。

林氏の歯に衣着せぬ部分が垣間見える文章もあったりします。

例えば斎藤茂吉氏について。

「人間、偉くなると、通常言うまずい顔でも年輪の刻まれた魅力のある顔になり・・・さまになります。斎藤茂吉先生もそのお一人」(102ページ)

だなんて!

言っちゃっていいのかなあ。

亀井勝一郎さんの章では、

「人間の顔というものは、大勢の人物を撮っているうちに大体どの辺の出身の人かということまでわかってくる」のだと。

亀井氏は、「そうしたなかでも北海道らしい感じを持っていた。(330ページ)」

写真家というのは、人間観察やコミュニケーションの達人なのだと知らされます。

こんな調子の林氏独白がこの本の魅力でもあります。

写真は、作家たちの夫人や家族などとのものも多く、ほほえましいです。

でもやはり、たばこのシーンが多いなあ。